Manchmal läßt man sich auf etwas ein, ohne wirklich darüber nachzudenken. Und mitunter weiß man noch nicht einmal warum. Oder man hat ein Ziel, und um dieses Ziel zu erreichen, muss man sich auf etwas einlassen, ohne sich der Tragweite vollkommen bewusst zu sein.

So habe ich nach meiner erfolgreichen Teilnahme an einem Fahrrad-Brevet über 300 Kilometer beschlossen, dass ich mich für die 1200-Kilometer Fernfahrt Paris-Brest-Paris qualifizieren will. Irgendwie haben mich die erhältlichen Informationen und die angeschauten Videos mit dem PBP-Virus infiziert. Mit der Idee, die dort vorhandene einmalige Atmosphäre erleben zu wollen. Wenn dir wildfremde Menschen morgens um vier irgendwo in Frankreich Crêpes und Kaffee anbieten. Oder wenn du auf einmal neue Freunde hast, nur weil du mal eben hundert Kilometer mit dem Rad vor oder hinter ihnen gefahren bist. Oder wenn du weißt, dass du etwas machst, dass nur wenige überhaupt versuchen würden.

Die Qualifikation für PBP bedingt, eine ganze Serie von Brevets zu fahren, mit 200, 300, 400 und 600 Kilometern Länge. Die 300 Kilometer habe ich im Januar bewältigt, und eigentlich war es ganz okay. Bei dem 400km-Brevet fühlte ich mich schon gar nicht mehr so gut, da kam ich mit wackeligen Beinen und einem wunden Hintern ins Ziel. Und letzterer hatte mich da schon einige Stunden gequält. Im März war dann ein Brevet über 200 Kilometer an der Reihe, das – abgesehen von den Schwierigkeiten der Strecke – kein Problem darstellte. Diese Schwierigkeiten, drei heftige Steigungen, wurden dann auch von den Organisatoren in einem eigenen Beitrag (in Spanisch, mit einem kleinen Interview mit meiner Wenigkeit) entsprechend gewürdigt.

615 Kilometer, knapp 40 Stunden

Und nun also ein Brevet über 600 Kilometer. Für mich wäre das schon mit dem Auto eine lange Strecke. Aber mit dem Rad ist es eine Geschichte für sich. Irgendwann pedaliert man so vor sich hin und hat fast vergessen, dass man jemals in seinem Leben etwas anderes gemacht hat. Oder jemals etwas anderes machen wird. 40 Stunden unterwegs, dass ist schon so wie ein Leben im Leben. Mit seinen eigenen Phasen, die man Jugend, Erwachsensein und Alter nennen könnte. Im Folgenden lasse ich dieses Leben im Leben Revue passieren.

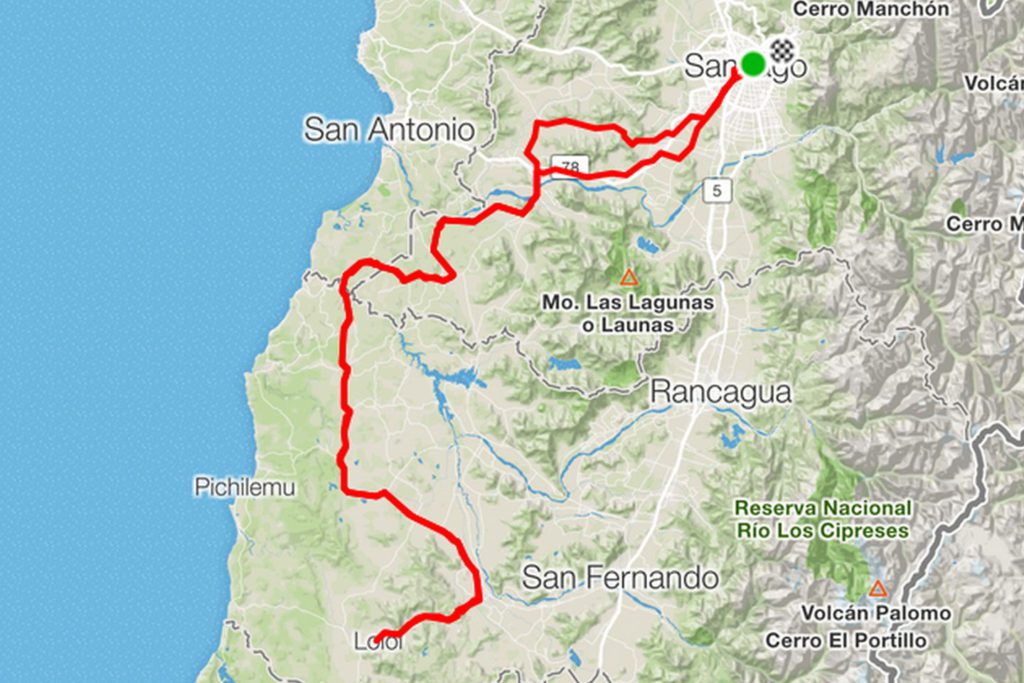

„Los geht es Freitag abend um acht. Die ersten paar Stunden denkt man nicht viel darüber nach, was man hier eigentlich macht. Man fährt zunächst in einer größeren Gruppe, raus aus Santiago. Nach etwa 50 Kilometern trennen sich die Wege der Kindheit: Pinkelpause am Beginn einer Steigung. Auch die darauffolgende Abfahrt nehme ich alleine in Angriff, bevor ich nach etwa 70 Kilometern eine neue Gruppe erwische. Wie in der Pubertät: Man versucht, nicht außen vor zu sein. Mit bescheidenem Erfolg. Kurz vor dem ersten Kontrollpunkt lasse ich sie ziehen. Als Teenager kann man sich nicht in einer Gruppe verstecken, sondern muss sich selber finden. Sich in seinem eigenen Rhythmus bewegen. Vorbereitung auf das Leben.

Mit neunzehn Jahren bin ich von zu Hause ausgezogen, und habe mich auf den Weg nach Bonn gemacht, um zu studieren. Alleine. Genauso alleine bin ich, als ich den ersten Kontrollpunkt verlasse. Ich mache mich auf den Weg nach Süden. Unterwegs stoße ich auf weitere Teilnehmer, die vor mir langsamer fahren oder hinter mir schneller. Wie die wilden Zwanziger im Leben. Man weiß nicht wirklich, wo man hingehört. Aber man weiß, dass einen jeder gefahrenen Kilometer voranbringt. So geht es weiter zum Kontrollpunkt 2 nach 125 Kilometern, den ich in einer kleinen Gruppe wieder verlasse. Irgendwo vor dem dritten Kontrollpunkt bleibt diese Gruppe zurück. Aber wir treffen uns wieder in Litueche. Hier wollen die anderen eine Runde schlafen. In der ersten Nacht? Unmöglich. Ich ziehe mich so warm an wie möglich und fahre um halb sechs weiter. Alleine. Um sechs wird es langsam hell, und ich ziehe die Hälfte der Klamotten wieder aus. Kurz danach bricht die Lenker-Halterung meiner GoPro-Kamera.

Midlife Crisis

Sobald man sich der Lebensmitte nähert, muss man Entscheidungen treffen. Für sich. Einen Beruf finden. Eine Berufung. Ich fahre den gesamten Vormittag alleine nach Lolol, zum Wendepunkt der Strecke. Immer eine halbe Stunde vor der nächsten Gruppe. Während meiner Zwischenstops erzähle ich stolz irgendwelchen lokalen Radlern von unserem Brevet, so wie ich in meinen Dreißigern allen stolz von meinen ersten beruflichen Erfolgen erzählte. Von dem Stipendium in Frankreich oder der Stelle in Arizona. Was ich ihnen nicht erzähle, ist, dass mir der Hintern wehtut. Ja, das Leben kann hart sein, so in der Lebensmitte. In Lolol angekommen, belohne ich mich mit zwei Sandwichs. Mein Unterhemd klemme ich mir zusammengelegt zwischen Radhose und Unterhose. Als Polster. Ja, das könnte gehen.

Die Rückfahrt nach Litueche, die den gesamten Nachmittag in Anspruch nimmt, wird zur Geduldsprobe. Viel Verkehr, viel Gegenverkehr, und alle überholen ohne Rücksicht auf Radfahrer. Man muss aufpassen, dass man nicht unter die Räder kommt. Auf der Straße wie im Beruf. Irgendwann kommt der Abzweig, und ich verlasse die Hauptstraße. Es wird ruhiger um mich herum. Aber kaputt bin ich trotzdem, als ich in Litueche ankomme. Es wird Zeit, innezuhalten. Nachzudenken, ob das Leben in diesem Tempo weitergehen kann. Oder ob man sich eine Pause gönnt.

Die zweite Nacht

Ich schlafe etwa vierzig Minuten und friere fürchterlich, als ich aufstehe. Erst mit einem Kaffee und der korrekten Radkleidung für die kommenden Stunden wird es besser. Diese Auszeit hat mit gut getan. Den Burnout verhindert. Doch irgendwann muss ich weiter. Ich habe nicht geplant, in einer Gruppe weiterzufahren, aber wenn noch drei Leute zum selben Zeitpunkt weiter wollen, dann fährt man halt zusammen. Denn geteiltes Leid ist halbes Leid. Es wird bitter kalt, und einer ist in kurzer Hose unterwegs. Aber ich muss ja nicht aus Solidarität mitleiden; irgendwann halte ich an und ziehe mir eine Windjacke über.

Auch am nächsten Kontrollpunkt schlafe ich ein paar Minuten. Einer meiner drei Mitfahrer (der mit der kurzen Hose) ist irgendwie verloren gegangen, aber auf die anderen beiden warte ich, und komme dadurch eine Stunde später los, als ich eigentlich wollte. Kompromisse eingehen. Im Moment ärgere ich mich, aber gegen sieben Uhr morgens, wenn es nur noch zwei Grad sein werden und der Körper am Ende ist, werden mich diese beiden zum letzten Kontrollpunkt bringen.

Aber so weit sind wir noch nicht. Erstmal geht es durch die kalte Nacht, in der ich der einzige bin, der perfekt gekleidet ist. Keine Hitze, keine Kälte; ich fühle mich einfach wohl, während ich mit meinen beiden Mitstreitern durch die Nacht pedaliere. Zwar nicht so schnell wie ich könnte und wollte, aber es geht vorwärts, und bisher ist das Zeitlimit nicht in Gefahr. Ich komme voran im Leben, ohne Hast, ohne Stress, Und ich bin nicht auf mich allerine gestellt bei dieser Aufgabe. Eigentlich ist dieses eher gemütliche Fahren sehr entspannend. Man schaut sich die mondlichtbeschienene Landschaft an, unterhält sich ein wenig, und kommt irgendwie vorwärts.

Das Ende naht

So könnte es weitergehen, aber die zunehmende körperliche Erschöpfung führt zu einer schleichenden Veränderung der Gemütslage. Bei der Ankunft am letzten Kontrollpunkt bin ich platt. Ob mich so etwas ähnliches auch im Alter erwartet? Wird mir der langsame körperliche Verfall irgendwann die Lebensfreude vermiesen? Obendrein lassen mich die beiden jetzt stehen und fahren alleine weiter, während ich etwas esse. Wenn man alt wird, verabschieden sich die Freunde? Kann schon sein.

Für mich geht es weiter. Für die letzten fünfzig Kilometer brauche ich dreieinhalb Stunden. Die letzte davon fahre ich zur Hälfte im Stehen, denn der Hintern ist mittlerweile völlig am Ende. Aber ich komme an. Nach 39 Stunden und 33 Minuten bin ich im Ziel, 27 Minuten vor dem Zeitlimit. Super-Randonneur. Qualifiziert für Paris-Brest-Paris! Während der Unterhaltung mit einigen anderen Radlern schlafe ich ein. Zeit ins Bett zu kommen. Zeit zu sterben.“

Genug der Metaphern. Ohne mir wirklich darüber im Klaren gewesen zu sein, wie hart das Wochenende wird, habe ich die 600 Kilometer in Angriff genommen und gemeistert. Wenn man wachsen will, muss man seine Grenzen verschieben. Das ist mir gelungen. Jetzt kann ich mich noch einen Tag ausruhen, dann geht es auf nach Mexiko zum Tauchen.